挑夫:跟著武士大人來臺灣做貿易真是來對了!想不到臺灣可以賺這麼多錢!

挑夫:跟著武士大人來臺灣做貿易真是來對了!想不到臺灣可以賺這麼多錢!

日本武士:先別說國姓爺了,你有聽過濱田彌兵衛嗎? 我可是奉濱田彌兵衛大人的命令來蒐集珍稀寶物,要進獻給松浦隆信大人阿!快告訴我臺灣最特別的玩意兒是什麼?

日本武士:先別說國姓爺了,你有聽過濱田彌兵衛嗎? 我可是奉濱田彌兵衛大人的命令來蒐集珍稀寶物,要進獻給松浦隆信大人阿!快告訴我臺灣最特別的玩意兒是什麼?

莎拉‧斯貝克:希望荷蘭和日本的關係可以保持友好阿… …,不然我就無法回日本平戶探望母親了。

莎拉‧斯貝克:希望荷蘭和日本的關係可以保持友好阿… …,不然我就無法回日本平戶探望母親了。

日本商人:最近一直被中國海盜劉香攻擊,害我們一直沒辦法取得中國生絲,該怎麼辦阿?最可惡的是荷蘭人,不幫我們解決海盜問題就算了,居然還要跟我們收稅?也不想想是誰先來臺灣的阿?

日本商人:最近一直被中國海盜劉香攻擊,害我們一直沒辦法取得中國生絲,該怎麼辦阿?最可惡的是荷蘭人,不幫我們解決海盜問題就算了,居然還要跟我們收稅?也不想想是誰先來臺灣的阿?

林投林投是臺灣海岸線常見的植物之一,果實長的很像鳳梨,因此就連鄭成功都誤將熱蘭遮城附近的林投林稱為鳳梨園呢...

林投林投是臺灣海岸線常見的植物之一,果實長的很像鳳梨,因此就連鄭成功都誤將熱蘭遮城附近的林投林稱為鳳梨園呢...

漁貨由於日本人來到臺灣的時間點早於荷蘭在臺灣大量拓墾的時間,因此推測當時的食物來源應是與西拉雅族交易,或者像當時大量來臺的中國...

漁貨由於日本人來到臺灣的時間點早於荷蘭在臺灣大量拓墾的時間,因此推測當時的食物來源應是與西拉雅族交易,或者像當時大量來臺的中國...

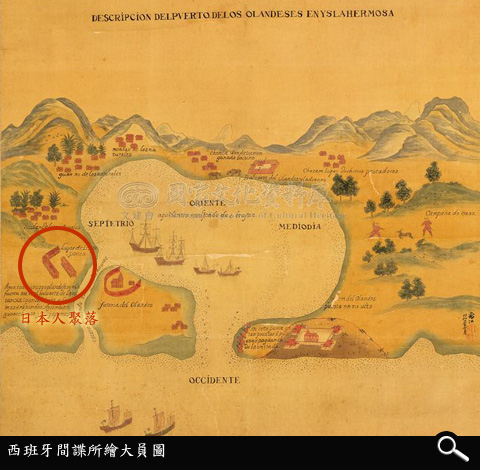

日本長屋紀載臺灣日本人聚落的圖像史料僅有此張由西班牙人聽間諜轉述繪製的地圖...

日本長屋紀載臺灣日本人聚落的圖像史料僅有此張由西班牙人聽間諜轉述繪製的地圖...

馬鞍藤馬鞍藤為常見於熱帶海岸地區的耐鹽植物,臺灣西南沿海有相當大量的馬鞍藤分布。為旋花科牽牛花属多年生匍匐...

馬鞍藤馬鞍藤為常見於熱帶海岸地區的耐鹽植物,臺灣西南沿海有相當大量的馬鞍藤分布。為旋花科牽牛花属多年生匍匐...

朱印船17世紀日本幕府限制海上貿易,只有獲得日本幕府特許的商船才能出國貿易,這些被特許的商船被稱為朱印船。

朱印船17世紀日本幕府限制海上貿易,只有獲得日本幕府特許的商船才能出國貿易,這些被特許的商船被稱為朱印船。

大魚

台江內海過去也被稱為海翁窟,海翁是什麼意思呢?《臺海使槎錄》寫到:「海翁魚,有言如小山,草木生之,樵者誤登其背,須臾轉徙,不知所之… …漁人云,大者約三、四千觔,小者亦千餘觔、皮生沙石,刀箭不入。有自僵者,人從口中入,割取其油,以代膏火。」因此海翁就是閩南語中鯨魚的意思,而海翁窟是指鯨魚棲息的地方。

在臺南外海曾有高達21種鯨豚現蹤,台江遺跡的臺南四草地區也曾因一對抹香鯨母子擱淺而聲名大噪。這對擱淺的抹香鯨母子已被製成標本,保存在四草抹香鯨陳列館與台江鯨豚館內,見證著台江內海鯨魚的足跡。

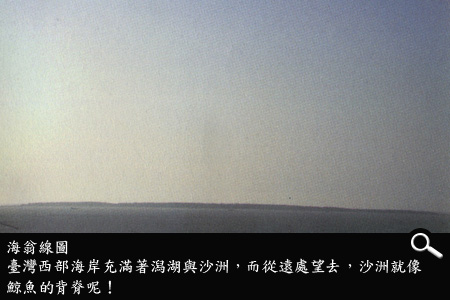

台江外海的沙洲又被稱為「鯤鯓」或者「海翁線」,意思是大魚的背脊。或許是遠遠看起來,海岸的沙洲非常像大魚的魚背而得其名。從前面提到的《臺海使槎錄》中對鯨魚的敘述,也可以看出古人對於鯨魚與沙洲的聯想。在荷蘭時期更有沙洲被稱為鯨魚骨島,可見兩者間的密切關聯。

除了鯨魚與沙洲,臺灣西南沿海的鯊魚也是臺灣的重要漁獲之一,在荷蘭時代一尾鯊魚必須要繳交一斯泰的稅金,荷蘭東印度公司更因此獲利一萬盾呢。也許就是因為鯊魚繁多,《東瀛識略》中才有全臺灣的梅花鹿都是鯊魚變成的傳說。所以,不管是鯨魚、沙洲還是鯊魚,台江內海留下了許多與大魚相關的傳說與地名呢!

漁貨

由於日本人來到臺灣的時間點早於荷蘭在臺灣大量拓墾的時間,因此推測當時的食物來源應是與西拉雅族交易,或者像當時大量來臺的中國漁民一樣以捕魚維生。文獻中最常被提到的漁獲為冬至前後的烏魚。烏魚體長最長可到120公分,其最重要的經濟價值在於其卵可以做成烏魚子,是漢人喜愛的補品,因此烏魚子又被稱為黑金。從古至今都是臺灣西南沿海最重要的漁獲之一。

在補完烏魚後,到隔年3、4月清明節都有國王魚可捕。荷蘭人所稱的國王魚被學者認為是土魠魚,是一種重達15公斤的大型魚類。其產量在1651、1656年有兩三萬條與將近四萬條出口,數量甚至超過烏魚,顯見是當時重要的魚獲之一。而今日土魠魚羹更是著名的臺南小吃,是一種將土魠魚塊裹麵粉酥炸,然後放入麵羹的小吃。

日本長屋

紀載臺灣日本人聚落的圖像史料僅有此張由西班牙人聽間諜轉述繪製的地圖。本圖是日本繪師雪江於1935年臨摹的作品。其將日本人聚落繪在圖畫最左側,相當於蕭壠半島的位置上,並以文字記載「有一個約150人規模的日本人聚落」,因此常有人認為17世紀的台灣日本人聚落坐落於今日的台南佳里。然而這張圖是由間諜轉述繪成的概念圖,圖中的地理位置並不精確,在其他直接史料證據下,現今學者普遍認為當初的日本人聚落應位於北線尾沙洲東側。史料如林謙光的《台灣紀略》:「先是北線尾日本番來此搭寮經商,盜賊出沒于其間,為沿海之患… …」

文字史料只有「搭寮經商」這樣簡略的描述,圖像史料僅有三條長紅屋。在史料不足的情況下,要怎麼想像、復原當初的日本人聚落呢?

從這張地圖可以看出,儘管西班牙人把荷蘭人、原住民、日本人的屋舍通通畫成西洋式的紅磚建築,但仍然保留下了一定特徵,如原住民的建築屋舍後有很多椰子、檳榔,日本人聚落的特徵則是「長長」的紅屋,顯然「長」是一個特色。因此,在17世紀日本人建在海邊的房子是不是都長長的呢?讓我們到17世紀其他日本人的海邊的房子瞧瞧!

十七世紀的日本人處於江戶幕府時期,哪些日本人會到海外去?他們到海外又會從事什麼行業?