兒時鄭成功鄭成功(1624-1662)是鄭芝龍(1604-1661)的兒子,出生於日本九州離島的平戶,他幼名福松,七歲以前和母親在平戶生活...

兒時鄭成功鄭成功(1624-1662)是鄭芝龍(1604-1661)的兒子,出生於日本九州離島的平戶,他幼名福松,七歲以前和母親在平戶生活...

青年鄭成功鄭成功七歲時,從日本回到中國福建的泉州接受儒家教育,追求科考功名。於是,鄭福松離開他的...

青年鄭成功鄭成功七歲時,從日本回到中國福建的泉州接受儒家教育,追求科考功名。於是,鄭福松離開他的...

壯年鄭成功1644年清兵入關,明思宗逝,明朝滅亡。此後明宗室成員陸續成立抗清的南明政權。當時的南明政權...

壯年鄭成功1644年清兵入關,明思宗逝,明朝滅亡。此後明宗室成員陸續成立抗清的南明政權。當時的南明政權...

鄭成功攻臺1661年,鄭成功進攻臺灣。臺灣此時是由荷蘭「聯合東印度公司」(Verenigde Oostindische Compagnie,簡稱VOC)統治...

鄭成功攻臺1661年,鄭成功進攻臺灣。臺灣此時是由荷蘭「聯合東印度公司」(Verenigde Oostindische Compagnie,簡稱VOC)統治...

鄭芝龍崛起鄭成功出動二萬五千人大軍,盡逐荷蘭人。鄭成功這壯勢如虹的鄭家軍,是從他的父親鄭芝龍接管過來的...

鄭芝龍崛起鄭成功出動二萬五千人大軍,盡逐荷蘭人。鄭成功這壯勢如虹的鄭家軍,是從他的父親鄭芝龍接管過來的...

攻臺戰爭1661年4月底,鄭成功率領大軍進攻大員,揭開攻台戰爭的序幕...

攻臺戰爭1661年4月底,鄭成功率領大軍進攻大員,揭開攻台戰爭的序幕...

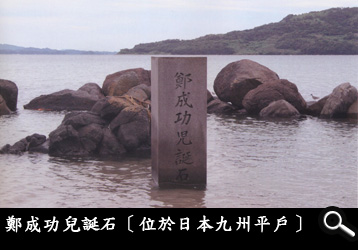

兒時鄭成功

鄭成功在日本度過他的童年

鄭成功(1624-1662)是鄭芝龍(1604-1661)的兒子,出生於日本九州離島的平戶,他幼名福松,七歲以前和母親在平戶生活。

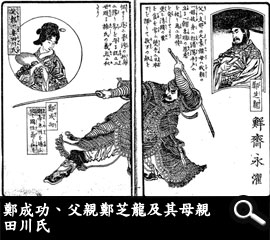

鄭成功的母親田川氏是日本人。歷史文獻又稱田川氏為「翁氏」,可能是因為田川氏很小的時候就沒有了父親,於是隨著改嫁的母親與日本平戶一位來自中國福建泉州的翁姓人士居住。

明朝實施「海禁政策」,中國東南沿海地區的人紛紛下海貿易,成為中國史上的「倭寇」興盛時期。鄭成功的父親鄭芝龍即是此一時期在日本發展海上貿易事業的「倭寇」之一。

鄭芝龍在日本的平戶與田川氏結婚,田川氏很快就懷了鄭成功。1624年初,還不及鄭成功出生,鄭芝龍因東亞海域局勢的變化,離開了居住長達十多年的日本平戶,先至澎湖擔任荷蘭人的翻譯,之後又因中國明軍把荷蘭人驅離澎湖,荷蘭人於是來到臺灣的大員(今臺南市)作為貿易據點,於是鄭芝龍亦先後以臺灣、廈門為主要貿易據點,建立他在中國東南沿海貿易的主要站口,繼之開啟他北至日本、南至東南亞的海上貿易霸權。過了四年,當鄭芝龍接受明朝招撫,即從日本平戶把長子鄭成功接回中國福建泉州的家鄉。當時鄭成功七歲,是他第一次離開母親,誰知此一離別,竟會長達15年!等到下次鄭成功與他母親相會之時,是1645年田川氏來到中國,他已經是24歲的青年了。

參見周婉窈,〈海洋之子鄭成功〉(敘事史學),共十二回,發表於「臺灣與海洋亞洲研究」部落格,2008年12月2日至2009年1月16日。網址:https://tmantu.wordpress.com/category/學術集錦/敘事史學:海洋之子鄭成功/page/2/

壯年鄭成功

1644年清兵入關,明思宗逝,明朝滅亡。此後明宗室成員陸續成立抗清的南明政權。當時的南明政權之一唐王(又稱隆武帝)賜他姓「朱」,即與皇帝同姓,並賜名「成功」。其後,另一個南明政權桂王封鄭成功為延平郡王。現在常用的「鄭成功」稱呼,為清朝文獻所留下的。當「反清復明」的大勢漸去,鄭芝龍決定降清,並教其子鄭成功跟隨他投降清朝。然而,「自古忠孝不能兩全」,鄭成功向其父表明他忠於明朝的心志。父親鄭芝龍被清廷挾持至北京,清朝屢次與鄭成功議和,總是談判破裂。「忠先於孝」,鄭成功堅持不剃髮留辮,最後成為東南沿海最主要的抗清勢力。

鄭成功的抗清兵力實來自其父鄭芝龍的海上勢力。然不諳陸戰,終在1659年率大軍十萬攻入長江,進圍南京一役失敗後,旋即退守廈門。鄭成功見到清朝的勢力逐漸穩固,軍隊的糧食也逐漸耗盡。兩年後,鄭成功決定攻取臺灣,作為養精蓄銳的反清基地。

鄭成功攻取臺灣前的一段關鍵性的談話:

《臺灣外記》: 「自攻江南一敗,清朝欺我孤軍勢窮,遂會南北舟師合攻。幸賴諸君之力,雖然已敗,但恐終不相忘。故每夜徘徊籌畫,知附近無可措足;惟臺灣一地離此不遠,暫取之,並可以連金、廈而撫諸島。然後廣通外國,訓練士卒,進則可戰,而恢復中興,退則可守,而無內顧之憂。諸君以為何如?」參見〔清〕江日昇,《臺灣外記》(臺北:大通書局, 1987)。

鄭成功攻臺

1661年,鄭成功進攻臺灣。臺灣此時是由荷蘭「聯合東印度公司」(Verenigde Oostindische Compagnie,簡稱VOC)統治,是其海上貿易的重要據點。

1661年鄭成功率領二萬五千人並四百艘船,從金門料羅灣出發,經過澎湖,再抵達臺灣的臺江內海(今臺南市外海沙洲與海岸圍繞而成)北口的鹿耳門港,更在清晨趁著漲潮,大軍迅速駛入臺江,攻荷蘭人於不備,直攻普羅民遮城(今赤崁地區)。

大軍能夠順利地駛入台江內海,是因為荷蘭人的防守兵力全在臺江內海南口近熱蘭遮城的港道,卻完全沒有在鹿耳門港駐兵防禦,原因在於鹿耳門海底水淺多沙汕,船隻容易擱淺遇難,若非算準漲潮時間,船艦絕非容易順利駛入,就如一個天然屏障。

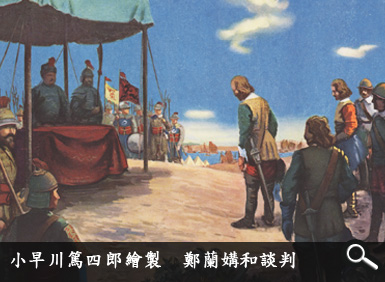

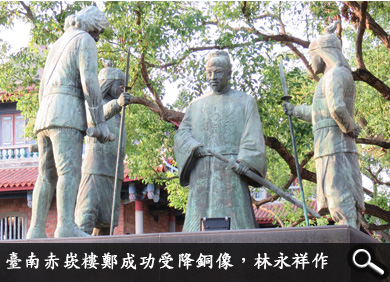

鄭成功大軍進入臺江內海後,分海、陸兩道進攻,一面阻斷荷船的來援,一面使得荷蘭腹背受敵,數日攻下普羅民遮城。雙方歷經多次議和不成與激烈戰役,圍攻熱蘭遮城前後長達九個月。終在1662年2月與荷蘭VOC臺灣長官簽署和平條約,結束荷蘭人在臺灣三十八年的統治。

鄭成功治臺與病逝

鄭成功在攻臺後半年,就在獲悉父親遭處死的悲痛裡、在來臺將士惶恐不安的情緒裡,在新開闢一切草創的東都承天府(今臺南市)裡孤獨地死去。可是他的一生,在孤獨的絕境中堅持到底的信念,連後來征服他的康熙皇帝都大為感動:「朱成功係明室之遺臣,非朕之亂臣賊子。」

雖然鄭成功在臺灣只有短短十四個月,他草創的制度卻影響深遠。他首先引進中國的典章制度,改赤崁地方為東都明京,改熱蘭遮城為安平鎮,設一府二縣,在普羅民遮城設承天府,轄天興縣、萬年縣。他以臺灣做為長期抗清基地,寓兵於農,推行屯田政策,穩定經濟與社會。這等貢獻,學者以為是使漢人社會確立並生根的關鍵。

鄭芝龍崛起

鄭成功出動二萬五千人大軍,盡逐荷蘭人。鄭成功這壯勢如虹的鄭家軍,是從他的父親鄭芝龍接管過來的。然而鄭芝龍獲得如此軍事力量的過程是十分艱辛的。

1604這一年,鄭芝龍出生在福建泉州府南安縣的小漁村。約在1620年時,鄭芝龍離鄉前往貿易興旺的廣東澳門謀生。後來,鄭芝龍先是到了菲律賓馬尼拉,接著來到日本平戶,經歷了一段以賣鞋與裁縫維生的困苦生活。旅居日本期間,認識了當地的華人領袖李旦,成為李旦的重要手下。並且透過李旦認識了田川氏,隨後生下鄭成功。1624年鄭成功即將出生之際,鄭芝龍為協助李旦介入中國與荷蘭之間的衝突,還未見到兒子出生,便離開了日本,前往澎湖擔任荷蘭人的翻譯。隨後又來到臺灣。1625年李旦過世後,鄭芝龍接管其在臺灣的人馬。1628年鄭芝龍自願歸順明朝官方,藉機消滅其他海盜競爭者,一躍成為當時東亞海域勢力最大的海盜(商)集團首領。

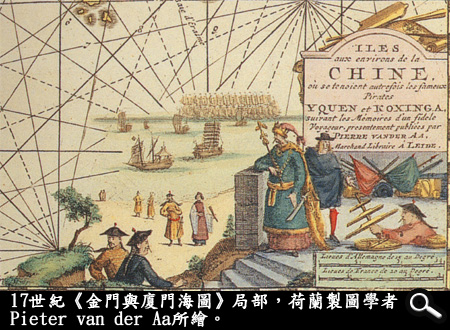

上圖中穿著綠色衣袍者即為鄭芝龍(Yquen),我們可以想像鄭芝龍在海邊觀看遠方的艦隊,彷彿整個海域都是他所管轄的。

鄭芝龍的國際視野

鄭成功的軍隊中除了漢人之外,也可見到來自歐洲及非洲等地的士兵;這些士兵多是鄭芝龍歷年在各地經營海商集團而獲得的。除此之外,鄭成功的軍隊也使用從日本進口的軍備,這也是透過鄭芝龍早年旅居日本所培養的關係而得的。

鄭芝龍在1620年離開家鄉,先至澳門、馬尼拉,再至日本,後來又來到澎湖以及福爾摩沙島(今臺灣)。如今,我們可以在許多不同語言的文獻中,找到鄭芝龍的記載。

西方人在文獻中常稱鄭芝龍為「一官」。「一官」的拼法上或有不同,例如Yquen、 Iquan、Iquon。荷蘭人達伯(Olfert Dapper)記載了鄭芝龍曾在福爾摩沙(臺灣)擔任荷蘭人的僕人;西班牙、葡萄牙的紀錄指出鄭芝龍在澳門信仰天主教,並取了尼古拉斯(Nicolas)的教名;在日本鄭芝龍則被稱為是豪強之一。左圖為鄭芝龍海商集團的貿易路線圖,可見鄭芝龍的國際交流是十分繁多且廣大的。

參考資料來源:黃典權,《鄭成功史事研究》(臺北:臺灣商務印書館,1975),頁6。

作為對抗外國帝國主義侵略的象徵,鄭成功超越了岳飛、文天祥、史可法?

1903年,政治家柳亞子在《江蘇》雜誌中,寫了一篇〈鄭成功傳〉。其中述及中國歷史中的民族英雄多為一家一姓的皇室而效忠,而真正為民族全體的英雄,「非我絕代佳人鄭成功而誰屬哉」;他面對北方滿族的入侵,西洋殖民者的軍艦,懷著忍無可忍的國仇家恨,能與滿族、西方人抗衡。十九、二十世紀之交,中國面臨帝國主義列強的侵略、割地賠款與瓜分危機,中國民族主義高漲,鄭成功民族英雄的地位向上躍升。因著鄭成功曾驅逐荷蘭人,民族英雄的地位更超越了其他「民族英雄」。

鄭成功對抗外國人的事蹟,與當時中國對抗外國帝國主義侵略的思潮相仿,因此常被引為表率。而亞盧的〈鄭成功傳〉之後收入《黃帝魂》一書時,鄭成功在書中已被譽為「吾民族第一偉人」。

上圖為中國境內廈門市鼓浪嶼的鄭成功石像與鄭成功紀念館。時至今日,中國境內仍紀念鄭成功的事蹟。廈門此地即曾是鄭成功的軍事基地之一。

日本如何述說鄭成功是混血兒的故事?

不論是在1874年(明治七年)染崎延房所編的《台湾外記:一名・国性爺》,或是在1875年(明治八年)東條保所編的《台灣事略》,當日本人提及鄭成功時,總是強調他的「日本母親」及其「日本精神」。尤其值「明治維新」(1860至1880年代)富國強兵、對外擴張之際,更強調日本人母親之子鄭成功身上「偉大的日本魂」,能以在外國煥發出大和魂的精粹。

1894年(明治二十七年)足立栗園在《臺灣志》亦明白指出:「成功的父親是明國人,母親是我邦人,但父親貪欲無謀,不似其子之清廉忠節,因此鄭成功的精神必須從母親的性格中才能找到。」主張鄭成功的氣節與精神,完全承襲自鄭成功的日本人母親。

上圖為染崎延房所編《台湾外記:一名・国性爺》的內頁插圖。圖中被截成兩半的是鄭成功。雙手拿著小日本刀。頗具日式風格。

參見自江仁傑,《解構鄭成功:英雄、神話與形象的歷史》(臺北:三民書局,2006),頁58-62。

足立栗園,《臺灣志》(東京:哲學書院,1894),頁54。

「國性爺」成為庶民文化中的日本英雄始於何時?

1715年,日本人近松門左衛門所作的人形淨琉璃歷史劇《國性爺合戰》在大坂(今大阪)松竹座首演,造成轟動,連續十七個月演出盛況;演出鄭成功反清復明的故事,主角「和藤內」即鄭成功。不過,《國性爺合戰》故事情節已與真實歷史的發展不同,故特意將國「姓」爺改為國「性」爺。劇中鄭成功被形塑成「偉大日本魂」——持兵器的日本武士,是日本人,不是明國人/中國人;也輾轉呈現了臺灣自古以來就是日本人的活動區域,強調日本人稱雄海外的異國情調。

近松門左衛門的《國性爺合戰》是鄭成功風靡日本的最早紀錄。時至今日,日本長崎縣平戶市每年舉行「鄭成功祭」活動紀念鄭成功。

上圖為日本的「浮世繪」畫作。描繪劇中的出現的人物及穿著打扮。

參考書目:江仁傑,〈「國性爺」——庶民文化中的日本英雄〉,收入江仁傑,《解構鄭成功:英雄、神話與形象的歷史》(臺北:三民書局,2006),頁44-51。

參考網站:鄭成功紀念館 位於日本長崎縣平戶市http://www.hirado-net.com/teiseikou/tc/index.php

看看鄭成功故事在中學歷史教科書中有何變化?

相對於從前中學歷史教科書戒嚴時代所強調鄭成功不向滿清政權低頭的「民族精神」與「浩然氣節」,甚至將鄭成功與明清鼎革之際死守楊州、壯烈犧牲的抗清名將史可法(1602-1645)相提,今日我們則更注重臺灣的開發與漢人政權的建立。

以上這兩張圖是出自1965年中學標準教科書歷史科編輯委員會所編輯的《初中歷史》第三冊中。吾人一眼可以看見鄭成功與史可法的畫像並列在教科書中;此似乎意味著兩人在歷史評價中的共通點——即是兩人皆忠心耿耿效忠明朝,堅決不向滿清建立的外族政權低頭。而值得注意的是,同樣將兩人並置於中學教科書中的現象,直到1999年第十五版國立編譯館《高中歷史》第二冊論到「南明抗清」與「鄭成功的恢復事業」時,亦持續將史可法與鄭成功兩人的圖像相提並置——只不過,是以另外的鄭成功與史可法圖像來呈現,如下圖所示。

上面這一張插圖是出自三民書局2012年由薛化元所主編《普通高級中學歷史》第一冊中。今日中學歷史教科書已經強調鄭成功的多元面貌,試圖指引大家從不同的文化與立場出發,去進一步理解鄭成功其人與其事,同時亦鼓勵學生多方探索鄭成功與臺灣在地文化間的緊密連結。

如此,當我們今天重新思考鄭成功相關的歷史傳說,甚至駐足緬懷名勝古跡時,我們所認識的鄭成功形象,除了以「南明的抗清」的歷史脈絡理解鄭成功外,我們更能從國際競逐的視野出發,認識鄭成功來臺的背景與取得臺灣的經過、認識鄭氏政權在臺的政治文教發展、從鄭氏政權建立的背景理解其在臺拓墾、對外貿易的情形,同時也脫離以往強調鄭成功使明朝正朔得以在海外延續的歷史解釋,逐漸從南明抗清以及驅逐荷蘭人的民族英雄形象,慢慢轉換成多元豐富的歷史文化面貌。

1. 從現代往回看歷史,鄭成功來台僅一年即身亡,卻為台灣從此造成天翻地覆的變化。如果鄭成功沒有來台灣的話,你猜想今天的台灣會是怎麼樣呢?

2. 從鄭成功的背景與生平看來,你認為他要「反清復明」的原因為何?